木青NET - 記事一覧

| 発行日時 | 見出し |

|---|---|

| 2025/11/3 19:05 |

第29回木材活用コンクール開催及び広報活動開始のご案内

日本木材青壮年団体連合会(日本木青連)令和7年度 木材活用委員会 委員長の外山勝浩(とやま まさひろ)です。

■ 募集部門について

本年度は、A部門(建築物)とB部門(木製品・木材活用プロジェクト)に分けて募集を行います。

■ 新設「DX賞」について 近年、様々な分野でDX化が進み、建築・木材産業の間でも3DCADやBIM、ドローンやAI、生産管理のクラウド化などの活用が急速に進んできております。そういった背景から新たな賞として「DX賞」も新設いたしました。 本年度は、DXを活用した設計・施工・流通・加工など、各現場でデジタル技術を活用した革新的な取り組みにスポットを当て、技術革新による木材産業の変革や新たな価値創出を積極的に評価してまいります。

現在、我々木材業界では人口減少や人手不足、コスト高など、構造的な課題に直面しています。こうした問題を解決していくためにもデジタル技術を活用することで、現場の省力化や品質向上はもちろん、新しいビジネスモデルや人材育成の仕組みも創造していかなければなりません。

■ 審査体制について

審査には、建築・デザイン・行政・流通など、幅広い分野から計14名の専門家の皆様にご参加いただきます。

これにより、建築・設計・学術の各分野からの視点がさらに強化され、昨年以上に多角的で質の高い審査が行われることを期待しております。

■ 応募概要

応募期間:令和7年12月1日から令和8年1月15日まで(当日受信分有効)

会員の皆様ご自身の応募はもちろんのこと、全国で応募200件の達成を目標としておりますので、ぜひ募集活動にもお力添えを賜れますようお願い申し上げます。ホームページでは過去の受賞作品も公開しており、木材活用の多彩な事例を知ることができますので、ご覧いただきますと幸いです。

それでは、皆さまのご応募に加え、広報活動へのご協力を心よりお願い申し上げます。

木材活用委員会

委員長 外山 勝浩

東京大学 工学系研究科建築学先行 特任教授・建築情報学会 会長 池田 靖史氏

宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授 中島 史郎氏

ビルディングランドスケープ 共同主宰・芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授 山代 悟氏

大西麻貴+百田有希/o+h共同主宰・横浜国立大学大学院 教授 大西 麻貴氏 |

| 2025/11/3 18:48 |

【安藤きらり氏コラム】みどりの大使の『木育日記』 第2回

一粒の種から始まる森林づくり

ミス日本みどりの大使として森や木と関わる中で、「木を育てること」こそ、木育の原点だと感じたことがあります。今回は山梨県富士吉田市で苗木生産を行う明見緑化様へ視察に行った際に感じたことをお話しします。

林業のサプライチェーンは「川の流れ」にたとえられることがあります。 原料を扱う「川上」、製品をつくる「川中」、販売や利用を担う「川下」。 明見緑化様は、その中でも森林づくりの出発点である「川上」を担い、森の命を生み出す大切な役割を果たされています。

苗木(なえぎ)とは、木の幼い姿です。 私たちが当たり前のように目にしている美しい森も、もとをたどれば一粒の種から始まります。 その種を見せていただくと、冷蔵庫で大切に保管されていました。発芽能力を保つために、温度や湿度を細かく管理しているそうです。中でも印象的だったのは、カラマツの種。松ぼっくりの中に隠れており、温度を調整して開かせ、手で一粒ずつ取り出すと聞き、その手間と丁寧さに驚きました。 何気なく見ている木々の背景には、こうした地道な努力があるのだと実感しました。

圃場では、カラマツやサクラなどの苗木を見せていただきました。整然と並ぶ苗木は、まるで小さな森のよう。コンテナ苗やポット苗など、それぞれ根の形や育て方が異なります。 「苗木の値段はいくらくらいだと思いますか?」という質問を受けましたが、実際の価格は想像よりずっと低いものでした。そのとき感じたのは、“森を育てる仕事”の価値が、まだ社会に十分伝わっていないということ。利益だけでは測れない大切な仕事が、ここにあると感じました。

さらに大きく育った苗木も見せていただきました。私の上半身ほどに伸びた苗木は力強く、生命のたくましさを感じます。しかし、ただ大きければよいわけではなく、運搬や植栽を考えると“ちょうどよいサイズ”が最も価値が高いそうです。現場で一本ずつ長さを測る姿に、日本の森林がこうした丁寧な手仕事で支えられていることを改めて知りました。

今回の視察を通じて、苗木生産の現場には多くの工夫と努力があり、それが未来の森をつくっていることを学びました。 そして何より、この現場の学びを子どもたちにも伝えたいと思いました。

森は今日を生きる私たちだけでなく、次の世代に受け渡す大切な財産です。 一粒の種から始まる森の物語を、未来へつないでいきたい。 そう強く感じた視察でした。

明見緑化様、丁寧なご案内をありがとうございました。

視察をきっかけに、松ぼっくりを見る視点が変わりました。

こどものように愛情を込めて大切に育てている姿が印象的でした。

毎日成長する木を見ることが、日々の楽しみとおっしゃっていました。

最後に木材市場を訪れた際は感動しました。 |

| 2025/11/3 18:34 |

令和7年度協賛企業紹介 秋川木材株式会社様

江東区新木場に拠点を置く秋川木材株式会社は、木材卸業の枠を超え、木の持つ美しさと可能性を追求する企業です。

同社が立ち上げたブランド「kuiva」では、木材の魅力を最大限に引き出したプロダクトを展開しています。その代表作の一つが木製のカードケースです。このカードケースは、市販品の「厚さ」や「開閉時の形状」への不満から、「開けっぱなしでも邪魔にならないデザイン」にこだわって製作されました。

磁石で蓋がパチッとはまる仕組みを採用し、木目を揃えて一枚の木材から丁寧に削り出しています。また、開閉を担う蝶番も既製品ではなく自作し、凹凸が出ないように細部にまで加工を施すなど徹底した拘りが光ります。手間がかかるため安価ではありませんが、「長く大切に使ってくれる人のための適正価格」だと考えています。

この製品には「経年美化」というコンセプトが込められています。使うほどに木の色味や風合いが変化し、手入れをしながら長く愛用することで「自分だけの味」が出るのが魅力です。「汚れや劣化ではなく、時間とともに良くなるもの」として、木の持つ温もりと価値を日常生活に取り入れ、木材の新しい価値を創造しています。

代表取締役社長 向殿長敏

|

| 2025/11/3 18:25 |

委員会活動紹介 第6回 木材活用委員会

ウッディレター

【活動報告】第2回 木材・木造DX事例紹介セミナー 令和7年8月29日(金)開催(WEB配信)

令和7年度 木材活用委員会 委員長の外山です。令和7年8月29日、ZoomによるWEB配信にて「第2回 木材・木造DX事例紹介セミナー」を開催しました。 当委員会で担当する「木材活用コンクール」は、木材の新たな利用や普及の可能性を探ることで、木材業界の発展に寄与することを目的に、平成9年に創設され、今年で第29回目を迎える伝統あるコンクールです。国産木材の利用促進を掲げた法整備や、SDGs・脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進む中、木材の価値と可能性は今、社会的にも大きな注目を集めています。本コンクールでは、建築物や木質空間、木製品、創造的な木材活用事例まで幅広く募集しており、木の持つ魅力を活かしながら、未来につながる木材活用のあり方を表彰することを目指しています。 「第29回木材活用コンクール」では、木材産業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を新たな審査基準に加え、デジタル技術を活用した業務改善、商品開発、設計・施工などの革新的な取り組みを積極的に評価して参ります。また、新設された「DX賞」もその一環であり、業界内の挑戦と変革を後押しするものです。 DXへの理解を深めるために企画された本セミナーシリーズは、第1回・第2回と2回構成で開催されており、第1回では「建築分野におけるDX」をテーマに、BIMや3D CAD、構造計算ソフトなどを活用した設計・施工の効率化に関する事例をご紹介いただきました。そして、今回の第2回では、「林業DX」を中心テーマに据え、より上流工程での実践的なデジタル技術の活用に光を当てています。まだまだ木材産業全体ではDXが十分に浸透しているとは言えない状況下で、川上分野におけるリアルな実践事例を共有することで、業界全体のDX推進につなげて行くことを目的としています。

第2回DXセミナーでは、「株式会社 柴田産業 代表取締役 柴田 君也様(岩手会団OB)」「株式会社 瀬口林産 代表取締役 瀬口 聖也君(宮崎会団会員)」のお二人に講師としてご登壇頂きました。いずれも現場に根ざしたDX活用を実践されており、非常に実務的で説得力ある内容となりました。 柴田先輩からは、林業における5つの課題(森林調査、素材生産、流通・販売、再造林、労働力確保)を整理した上で、それらに対応するDXの具体的事例として、レーザードローンを活用した事前調査、林道自動設計、次世代型ハーベスタ・フォワーダ(CTLシステム)導入による軌跡・集材量・樹種のリアルタイム可視化などをご紹介いただきました。導入の結果、作業精度や安全性の向上だけでなく、ミスの削減や省人化も実現し、若手・未経験者でも業務遂行可能な環境が整備されてきているとのことです。 一方、瀬口君からは、自社開発された「グランディー」という土地情報管理アプリの事例が紹介されました。山林調査の現場で誰もが直面する「境界が分からない」「現在地が不明」といった課題に対し、驚異の高精度(誤差500円玉程度)で現在地や境界を可視化できるアプリであり、誤伐防止や準備作業の時間短縮(1時間→5分)、土地調査(2日→10分)などに大きく貢献しているとのことです。再造林にも利用可能で、適切な植栽距離・本数を自動算出する機能も実装されており、業務効率の面でも最大94%の時間短縮、99.6%のコスト削減を実現したとの報告がありました。

お二人の講演から特に印象的だったのは、DXとは決して目的ではなく、現場の課題を見直し、前向きに改善していくための「手段」であるという点です。作業効率の向上や人手不足の補完だけでなく、「誰もが使いやすく、属人性を減らす仕組みづくり」につながっているという現実的なメリットが随所に感じられました。木材産業が今後も継続的に進化していくためには、こうした足元からの実践と小さな変革の積み重ねが何より重要であると、改めて実感させられる内容でした。 次回は、令和7年11月15日(土)に「木材活用DX未来会議」を開催予定です。DX事例の紹介に加え、登壇者3名によるパネルディスカッションも行い、さらに深い議論を展開してまいります。リアルとオンラインのハイブリッド形式で開催いたしますので、ぜひご参加ください。また、「第29回木材活用コンクール」では、従来の木造建築や木製品に加え、国産材の需要拡大や高付加価値化を目指す「木材活用プロジェクト(ソフト事業)」も新たに募集対象としています。応募数目標200件を目指し、業界全体で盛り上げていければと思います。広報活動へのご協力もよろしくお願いいたします。 最後に、本セミナーにご協力いただいた講師のお二人、ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

木材活用委員会 委員長 外山 勝浩

|

| 2025/11/3 17:38 |

【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第8回

生産性向上~林業 森林所有権の集約

・はじめに

林業事業者にとって頭の痛い問題の1つが森林の所有権が極めて多くの人に分散してしまっていることや森林所有者が不明、連絡先不明問題でしょう。そして、今後、この所有権問題は世代が変わっていくたびに分散や不明の度合いが高まり、林業の足枷になっていくことが予測されています。もはや日本の構造問題の1つといっても過言ではありません。

前回のコラムではニュージーランド林業と日本林業の育林コストの桁違いのコストの大きさについて言及しましたが、森林の所有に関しても正に桁違いです。

ニュージーランドの森林のうち、1,000ha以上所有する森林所有者が全体の80%を占めているそうです。日本の場合は相続登記が行われていないので正に神のみぞ知る!という状況ですが、1ha以下の森林所有者が無数にいることが想定されます。

私も林業を始めて一番驚いたのが、法務局で森林所有者を調べたところ明治時代から登記簿が更新されておらず、全く現在の所有者がわからないことでした。

相続の度にその土地は子孫に引き継がれ、現時点で数十人もの所有者に所有権が分散してしまっているとのことでした。

ようやく相続登記は義務化されましたが、今までの森林所有者の登記情報が更新されるのは期待薄でしょう。また森林に関しては相続人自体に森林所有の事実を知らない事もあり、相続登記の義務化だけでは問題が解決しないことは自明です。

前回の育林コストが極めて高い日本の林業では森林所有者にとって森林を維持管理するモチベーションにはなり得ませんし、できれば何もせずにそっとしておいて欲しいというのが、本音でしょう。

林野庁も過去においては森林施業の集約化、森林経営の集約化、など林業の生産性向上の為に何らかの集約化政策は行っていますが、日本の場合は所有権が強く、なかなか難しいというのが現場の感覚ではないでしょうか?

日本国憲法が戦後制定されましたが、土地の所有権の強さに関してはGHQからも懸念が表明されたと35年程前のニューズウィーク日本版に掲載されていました。

憲法を変更するのは日本の場合は不可能に近い為、何とか今の法的な枠組みの中で強力な所有権を集約できないか、真剣に考えないとまずいと思います。

このまま狭い森林面積の境界を管理する事は持続可能には思えませんし、そんなことにマンパワーを費やすのも日本の優先順位を考えると難しいでしょう。

林業の現場では 1. 森林所有者不明土地 2. 森林所有者は判明しているが、連絡先が不明 3. 森林所有者の連絡先がわかり連絡するが、「よくわからないから、そっとしておいて欲しい」と言われてしまって林業ができない問題 4. 森林所有者から林業の施業OKはもらったものの、林業専用道や作業道は付けてはいけないと言われてしまう「ウチの森林に道を付けられるとその分森林が減少し、損する」問題

などに苦しめられています。

この林業の間接業務、事務コストを引き上げている森林所有の問題に関して今回のコラムは取り上げてみたいと思います。

・森林の買取:木材コンビナートという出口と一緒に考える

最も簡単な解決策は森林の所有権を買取ってしまうという事でしょう。実際にREC社は山形県や福島県の森林を毎月数百ヘクタール単位で買取っています。この企業は兄弟会社に新電力開発という木質バイオマス発電会社がある為、出口(売先)が確保できていることも強みです。

他にも積極的に森林を買取っている企業が出始めたというのが現時点の状況でしょう。

買取資金の他に毎年の固定資産税がかかりますので資金調達力と森林の換金化力のある企業でなければ不可能な方法ではありますが、実際にこうした事業者が出てきたのは心強い事ではあります。

今後こうした動きを加速するにはやはり資金力がある大手企業の参入が必要だと思います。その為には前回触れた育林コストの大幅削減、国産材の需要拡大が必要でしょう。

私も、三菱総研のプラチナ構想ネットワークも木材コンビナート構想を提唱しています。

日本全国に数千ヶ所の木材コンビナートを作り、A~D材のフル活用、製材、合板、製紙工場から排出される木皮、端材、黒液、D材を化学工業にフル活用、水や熱のカスケード利用、木材の仕分けや検尺をコンビナートのみで行う、などにより経済合理性が成立する仕組み作りが必要でしょう。そうすれば大手企業も国内の森林、林業、木材産業に投資する事になると思います。

森林所有の集約化は同時に国産材の活用を大幅に増やす施策とセットでなければ誰も手を付けないでしょう。木材の出口(売先)は必須です。

みずほ銀行の唐鎌大輔氏によると日本の対GDP 国内投資残高は全世界198ヶ国中196位となっており、これは北朝鮮より低いそうです。

政治家がよく日本の企業は内部留保を貯め込んで、けしからん!、・・・云々言っていますが、日本企業からすると日本国内に投資したい案件が無いのです。

日本政府は木材の自給率向上、食料(畜産向け飼料)の自給率の向上、化石燃料とその製品で流出している毎年50兆円もの国富流出を防ぐべく大手企業が国内に投資をする動機を日本政府は刺激して欲しいものです。(詳しくは私の3~6回のコラムのリプレイス大作戦を参照下さい)

現在の森林所有者の観点としてはどうでしょうか?私の住んでいる飛騨市役所でも森林組合でもよく聞く話ですが、「無償で良いから森林を引き取って欲しい。」という電話はよくかかってくると聞いていますし、他の地域でも聞きます。

また、現在の零細森林所有者は経済学的に2つの不利な条件下にあります。

1つ目は情報の非対称性です。森林所有者は林業の情報が不十分で林業事業者から不利な条件で説得されてしまう可能性があります。

2つ目は買手優位(独占)市場であるということです。私の飛騨市を例にすると森林所有者は自覚の無い人も含めると、おそらく数万人もいるでしょう。

人工林の林業事業体は飛騨市森林組合のみであり、買手である林業事業体が買手独占状態となっています。

森林所有者から見れば選択肢が無い為、交渉材料が無く、買手の言うがままに契約されてしまうというリスクが存在しています。

このように森林所有者は構造的に不利な立場に置かれています。小規模の森林所有では経済的に成立しない構造があるということは覚えておいた方が良いかもしれません。

海外で森林ファンドを事業化している企業に聞いたことがありますが、海外では森林面積が日本の都道府県の面積程度もあるそうです。したがって、森林ファンドは日本の森林をビジネス対象外と考えています。

投資資金を森林に呼び込むためには大規模は森林所有権の集約が必要です。

更に森林の換金化手段があれば多くの企業が参入し、森林所有権の集約も実現できると思います。

実際に日本でも明治維新以降、日本全国に敷設された鉄道線路の枕木や鉱山の落盤を防止する坑木を収穫する為、三井グループは日本全国の森林を買取、日本最大の森林所有企業となりました。

明治維新以降、日本が飛躍的に経済成長を遂げたことは誰もが知るところです。

企業が投資したい案件を生成する=木材コンビナートで外材や化石燃料のリプレイスを行う事で海外流出マネーを減らして、地方に取り戻す、国内投資を誘発することが重要であり、そうなれば森林を取得する企業は増え、地方は創生し、日本経済の成長も実現できると思います。

・ナショナルトラスト的な受け皿団体の設立:林業以外の収益源を探る

今年(2025年)2月から岐阜県知事になった江崎禎英氏は私の高校の同級生で、知事になる前から言っていたのが「森林の所有に関心の無い森林所有者から森林を引き取る受け皿を作る。」というものです。

基本的には無償での寄付を想定した団体であり、ナショナルトラストの様な団体を作って森林を引き取るということを行います。

固定資産税の捻出をどうするか、職員の給与をどうするか、という問題はありますし、安易に固定資産税を免除するとかになれば自治体の収入減少分をどうするか、という問題も出てきます。

因みに英国のナショナルトラストの収益源は下記のようになっています。 1. 会費:個人や企業、団体から集まる会費 2. 寄付:個人や企業、団体から集まる寄付 3. 事業収益: (ア) 入場料: (イ) 商業活動:運営するギフトショップ、レストラン、カフェで得られる収益 4. 助成金:特定のプロジェクトの為に政府や宝くじ基金などから助成金を頂く 5. 投資:資産からの投資収益を得ています。

上記以外に森林ナショナルトラストで実施できる可能性がある収益活動ですが、 1. フォレンタのような森林賃借事業 2. ネーミングライツの販売 3. 企業のCSR活動 4. 森林ソーラーシェアリング

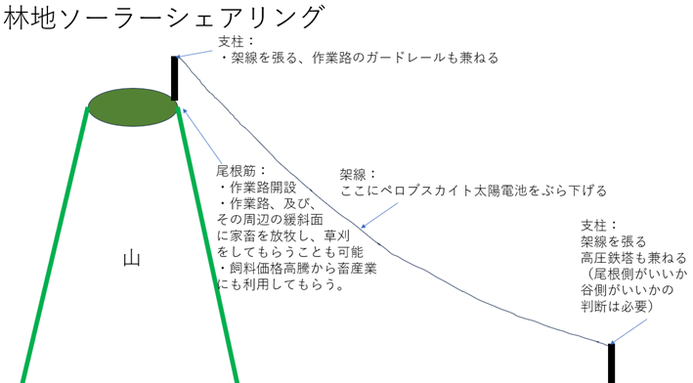

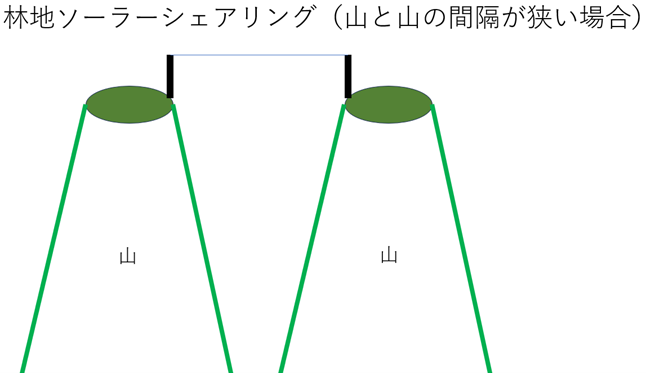

ソーラーシェアリングといえば、農地の上に栽培している農作物の光飽和点に配慮した遮光率で農業と太陽光発電を両立するものです。

森林のソーラーシェアリングは森林の育成に阻害しない程度の遮光率で太陽光発電を行うものです。

現在問題になっているメガソーラー発電の為に大量に木材を伐採することもありません。むしろ一部道を整備することで林業の施業地拡大にも寄与します。(作業道のデュアルユース)

一般的に農作物よりも樹木の方が光飽和点は低いようです。(少ない太陽光で飽和する、つまり、ある程度以上の太陽光以上に光を強めても光合成量は増えない(=光飽和点)という光量が農作物よりも少ない)

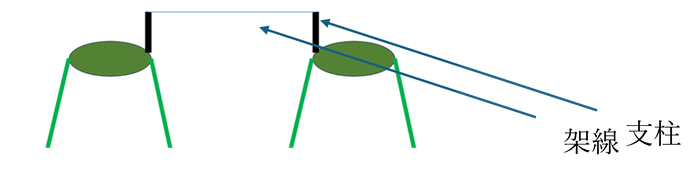

現在、積水化学を中心としたペロブスカイト太陽電池製造会社に森林ソーラーシェアリングが実現できる架線設置型の施工方法を提案しているところです。(私の独自アイデアで世界でも実施しているという話しは現時点ではありません。)

(参考)ペロブスカイト太陽電池とは日本の宮坂教授が発見したペロブスカイトという結晶構造による太陽電池。日本が世界に先行していること、主原料のヨウ素は日本が世界最大の埋蔵量を保有し、生産量も世界第二位、極めて薄くてフィルム状で曲げられる、弱い光でも発電する、などの優れた特徴があります。

森林ソーラーシェアリングの適用例を示します。

1.ダム湖周りの森林に架線設置型太陽光発電を実施した時のイメージ

2.尾根と谷に支柱を設置した場合の実現イメージ

3.尾根と尾根に支柱を設置した場合の実現イメージ

ここで多くの誌面を森林ソーラーシェアリングに割いている理由は、森林買取方式の場合は林業事業者が得られる収益を勘案して買取っており、リスクは林業事業者が負います。当然買取られる森林は林業施業可能な森林に限られるでしょう。

一方で、ナショナルトラスト方式は公共的な団体であり、かつ、林業で収益が得られないような森林が寄付される事になるでしょう。これを想定すると林業以外の収益をちゃんと考えておかないといけないという事になります。

林業ができない程の急峻地が寄付されることが想定されますが、こうした場合は森林ソーラーシェアリングである程度の収益を得ます。

森林で発電を行うと電気を送電する送配電線が近くにあるのか?という問題があります。こういうことを想定すると水力発電や送配電線のある所、変電所、変換所(直流と交流の変換、送配電事業者間は直流)、などの近くが適所になるでしょう。

また、こうした設備から遠いところは水を太陽光発電で発電した電気で水電解し、水素や酸素を販売することも一つの収益源になるかもしれません。

現在の水電解効率は70~80%程度と言われていますが、日本の福島県の堤水素研究所というスタートアップ企業の水電解装置は最大102%の効率です。

弊社調べではありますが、世界最高効率の水電解装置です。しかも、他の水電解装置と異なり常温で稼働しますから熱損失もありません。

製造した水素と酸素の使い道ですが、林業機械で使う事も想定しています。現在ある建設機械製造会社に相談しているところです。

堤水素研究所では水電解装置以外にも水電解とは逆反応の弊社調べ世界最高効率の燃料電池、世界最高出力(1kWhの電池で最大3,000kWを出力、充電及び放電時間最短1.2秒)のフローティング電池の開発も行っています。

フローティング電池とは電池が制御無しで自律的に電圧が下がれば放電し、下がれば充電するという電池です。ハイブリッド自動車に搭載されているニッケル水素電池はフローティング電池です。ハイブリッド自動車の回生電力の充放電に使われています。

フローティング電池は今から30年程前に川崎重工業で開発されました。製品名はギガセルです。鉄道の回生電力の充放電や米国のゼネラルダイナミクス社(米国軍事会社)の製造する空母の電磁カタパルトにも使われています。

その後、トヨタがこのギガセルを参考にハイブリッド自動車のニッケル水素電池を開発、ハイブリッド自動車にフローティング電池が搭載されるようになりました。

福島原発事故後に東京大学発のスタートアップ企業であるエクセルギーパワーシステムズ社ではギガセルを進化させ約10倍の出力が可能なエクセルギー電池を開発し、主にヨーロッパで電力調整事業を行っています。電池の外販はしていません。

そして、その更に30倍もの出力が可能な(充放電時間が1/30)フローティング電池が堤水素研究所で開発されました。

林業機械もいつかは電動化が必要でしょう。その時に林業機械に充電する充電器にこの効率の良い燃料電池と短時間で充放電できるフローティング電池があれば極めて短時間で林業機械が充電可能です。

また、例えば、木材運搬トラックにフローティング電池を搭載すれば、行きは空のトラックなので少ない電力で山土場まで行き、帰りは山土場の下りで回生電力を充電しながら、木材運搬が可能となります。フォワーダでも同じようなことが期待できるかもしれません。

このような新しい技術を活用し、ソーラーシェアリング、水素と酸素販売、など収益源を確保しながら、林業に適さない森林の集約化を実施していくことが重要です。

・第三の手段

買取でもなく寄付でもなく既存の森林所有者が納得感を持ったうえで集約する方法が森林所有権と株式の交換です。例えば、人工林・南向き斜面・林業可能森林であれば1㎡当たり1株で交換します。天然林・北向き斜面・林業不可能森林であれば、1㎡当たり0.0000001株で交換します。

これは例ですが、何らかのスコアリングを行い株式と森林を交換することで集約する事業体は森林確保に必要な資金調達からは解放されます。

こうして、集約した大規模森林で得られた林業及び林業以外の事業利益の一部を元の森林所有者に分配します。以前は最短でも50年に一度しか主伐の収益が得られませんでしたが、毎年集約した森林のどこかで林業施業もしくは林業以外の収益があれば毎年配当金が得られます。林業の勉強をする必要もありませんし、煩わしい交渉や契約などからも解放されます。

かなりの規模の森林が集約されると森林集約事業体は公益性が高まります。また、収益を元の森林所有者に配当しないというリスクもあります。森林集約事業体は株式を公開するか、黄金株を国や都道府県、市町村に保有してもらうとか、発行する株式は全て議決権付き普通株式であり、議決権無し優先株は発行禁止にするなど法的な規制も必要でしょう。

しかしながら、森林を大規模に集約し、森林の価値を最大化すべく、早生樹やエリートツリーの活用、育林や素材生産コスト削減、大規模な木材需要企業の誘致やコンビナート化、など自発的自律的に森林価値を最大化しようとする企業体を育成していくことが重要です。

森林の価値を大きくするアイデアはたくさん出てきていますが、主体的自律的に、また、資金調達力や財務体質を持つ事業体がいないことが日本の森林活用が進まない要因であると考えます。

こうした状況を打開すべく新しく大規模な森林集約事業体の育成が極めて重要です。

・最後に

今回は林業の生産性向上を阻害している森林所有問題に関して、考察してみました。森林所有に関心の無い森林所有者が増え、林業や森林の事を知らない人が森林を所有し、世代交代の時に森林所有者が増えていくという構造問題に早く着手しないとますます事態は悪化する一方です。先送りは将来世代に禍根を残すだけです。

最後に提案ですが、相続登記していない森林を無くす為に期限を切って、それまでに登記しなければ一旦、市町村の所有林とし、企業や個人に払い下げるという事を実施してはどうでしょうか?

例えば、2026年12月31日までに正確な相続登記を森林所有者に促す。2027年以降に所有者が既に存命でない、住所が正しくない、など不正確な状況の場合、市町村が森林の所有権を没収するというものです。

日本の国土の2/3は森林です。この国土をうまく活用し、経済価値に転換するということは、もはや、キャッシュフローベースの経常収支が赤字となり、円の暴落も見えてきた日本という国には必要な戦略だと考えます。

多くの国民が日本円は中長期的に円安になると思えば暴落します。何しろ個人の現預金は1,200兆円もあり、これは国の外貨準備170兆円よりもずっと多い金額です。為替介入では何ともなりません。

円が暴落した時に一番苦労するのは国民です。自給率の低いエネルギーや食料の価格は大高騰し、食べる事や移動する、仕事する、・・・など、基本的な生活に大きな害が及ぶでしょう。

以上、ご関心あれば下記までご連絡下さい。 宮本義昭:メールアドレス:ym00876216@gmail.com

(過去のコラム) 第一回:人手不足対策、地域の空き家問題対策、リフォーム事業拡大 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第1回 - 日本木材青壮年団体連合会 ・海外人材紹介と定着サービス:フューチャーデザインラボ社のご紹介

第二回:少子化問題と木材産業の成長 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第2回 - 日本木材青壮年団体連合会 ・中堅中小企業の売上利益拡大を支援:Revitalize社のご紹介

第三回:リプレイス大作戦その1~石炭の代替 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第3回 - 日本木材青壮年団体連合会 ・林業コンサルティング会社:KOSO社のご紹介

第四回:リプレイス大作戦その2~外材の代替 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第4回 - 日本木材青壮年団体連合会

第五回:リプレイス大作戦その3~天然ガスと石油の代替 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第5回 - 日本木材青壮年団体連合会

第六回:リプレイス大作戦その4~外材、化石燃料以外の代替 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第6回 - 日本木材青壮年団体連合会

第7回:生産性向上~林業 育林コストの大幅な削減 【宮本義昭氏コラム】木材産業を成長産業へ! 第7回 - 日本木材青壮年団体連合会

(所属企業、団体) 株式会社バルステクノロジー 代表取締役社長 兼 株式会社KOSO アドバイザー 兼 日本木材青壮年団体連合会 広報委員会アドバイザー 兼 株式会社Revitalize アドバイザー 兼 株式会社Dione アドバイザー 東京科学大学(旧東京工業大学)基金特別会員 プラチナ構想ネットワーク 法人会員 先進EP研究会 会員 Asagiラボ 賛助会員 東海バイオコミュニティ 法人会員 林野庁 森ハブ・プラットフォーム会員 東京丸の内イノベーションプラットフォーム林業分科会 蔵前バイオエネルギー 正会員

(拙著:代表作) |